こんなお悩み解決します

- 何から手を付けていいのかわからない

- どこまでやったら認定されるのかわからない

- どのようにプロジェクトを編成すればいいかわからない

- どのように改善を進めればいいかわからない

- 担当者を決めたはいいが動かない

- 書類の整え方がわからない

我々のご支援ではまず、病院機能評価で定められている全項目に対して、課題の洗い出しを行います。

次に、取り組みに時間がかかるもの、予算取りが必要なもの(基本的には運用でカバーできる方法をまずは検討します)、多職種で連携しないと進められないもの、医師が主体となって動かなければならないものなど、現状の課題に対して緊急度や重要度の振り分けおよび担当者の明確化を行います。

それぞれの課題については、各病院様の状況に合わせて改善策をご提案いたします。改善状況については、定期的に進捗確認を行い、「もれ」や「むら」のない改善活動ができるようサポートいたします。

また、審査に必要な書類の整え方や、より伝わりやすい自己評価の記載方法についてアドバイスを行うほか、会場のセッティング方法など審査当日の運用に関するお悩みについてもご支援させていただきます。

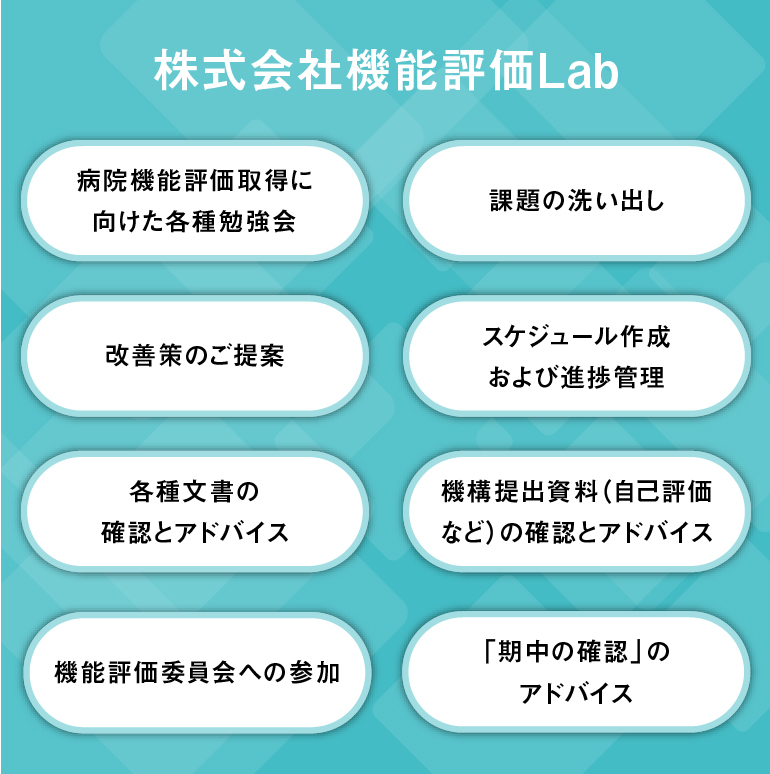

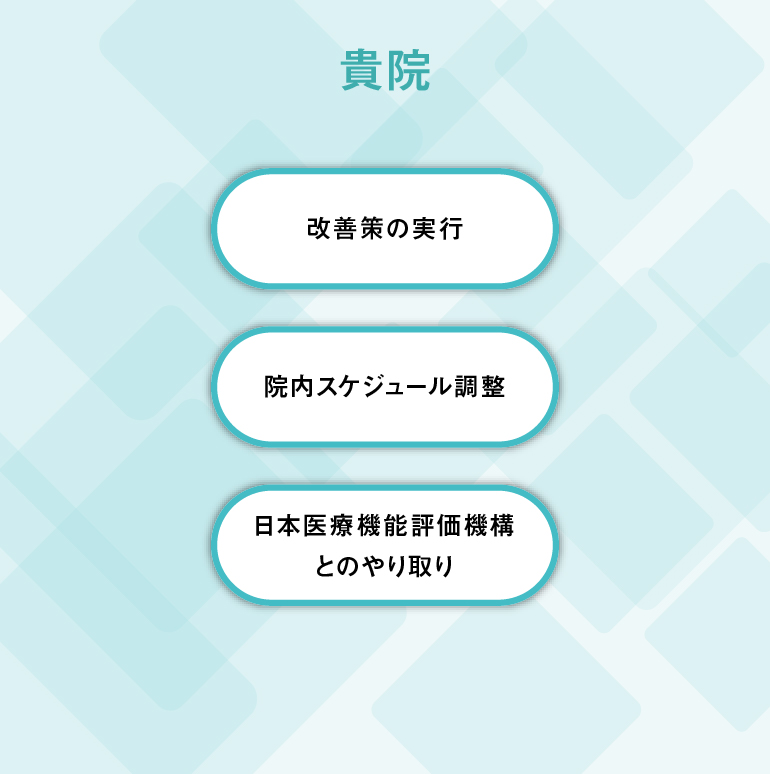

業務分担表

弊社と病院様の業務分担を以下に簡単にまとめています。ご参考になさってください。

「病院機能評価」受審における弊社のサポート内容

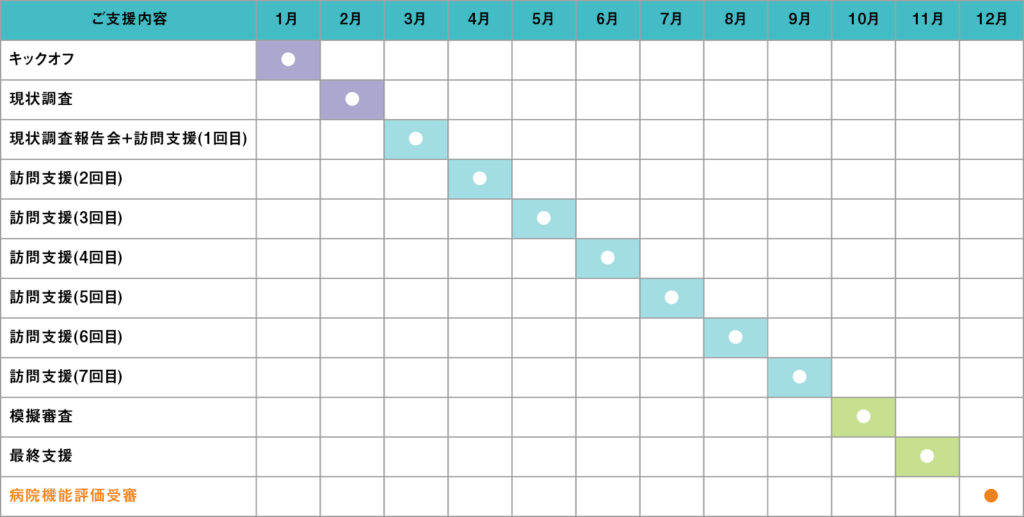

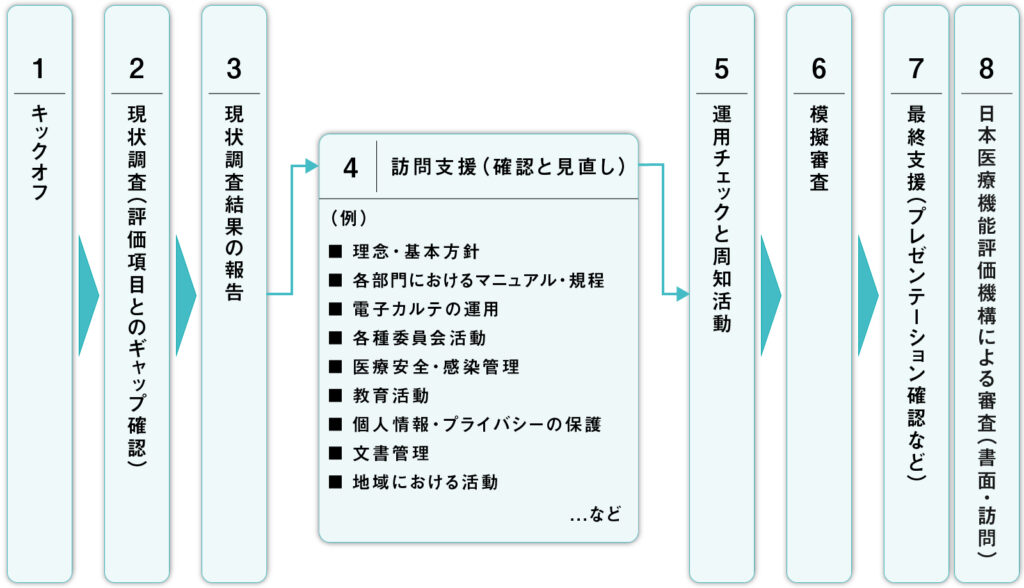

ご支援スケジュール

受審の1年~1年半前からお取り組みいただくことをおすすめいたします。

※上記期間よりも審査日が迫っている病院様のサポートも行っています。お気軽にお問合せください。

標準的スケジュールイメージ

ご支援概要

キックオフ

病院機能評価受審に向けた取り組みは、「全職員の参加」が必須となります。院長先生より受審の意義について全職員へ宣言していただくことで、全職員が一丸となって取り組む動機づけを行います。

併せて弊社より審査の流れ、旧バージョンとの違い、評価項目の体系などについて勉強会を開催し、よりスムーズな取り組みのスタートをご支援致します。

現状調査

現状調査は、以下3種の調査によって構成されています。丸3日程度かけてすべての項目、部署の課題を洗い出します。これらの調査により、現状の確認だけでなく、今後目指すべき基準を明確にし、院内での改善活動に繋げる土台づくりを行います。

- ヒアリング

- 病棟概要確認とケアプロセス(病棟)

- ラウンド(病棟以外)

訪問支援

現状調査で挙げられた課題や問題点に対して、改善活動の進捗確認および引き続き取り組みが必要な課題について、検証致します。

標準的な訪問頻度は月に1回ですが、病院様のご要望や進捗状況に合わせて、回数の増減は可能です。

模擬審査

審査当日を部分的に摸した形式で審査を行い、サーベイヤーの案内、質問への受け答え、貴院独自の取り組みや強みのプレゼンなど、本審査と同様の緊張感をもって予行演習を行います。また、会場の設営、文書の設置、担当者への連絡など、運営面についても予行演習を行うことで、よりスムーズな本審査の運営が可能となります。

最終支援

本審査の直前対策として、未解決の課題については、今後の改善の方向性の検討や改善に向けた取り組みについての支援を行います。また、本審査時に貴院独自の取り組みや強みについて明確にサーベイヤーへ伝えられるよう、職員の方々の意志統一を図ります。

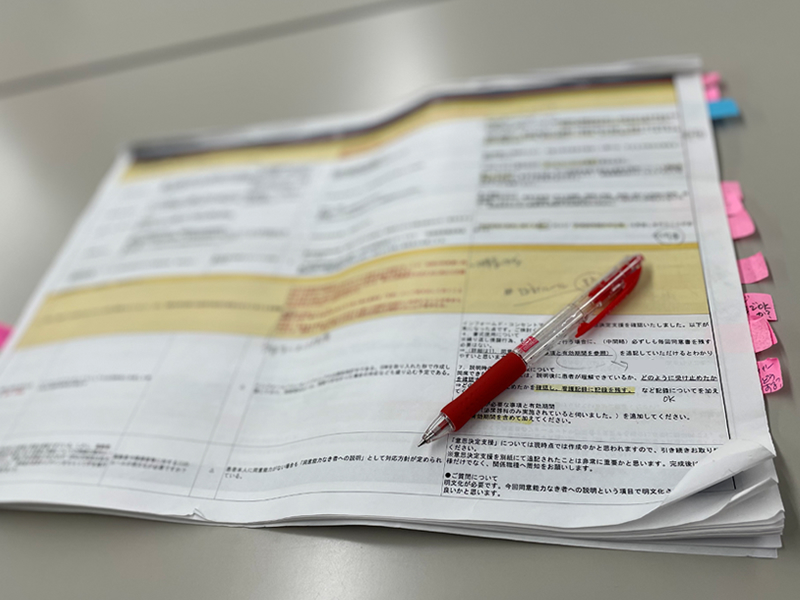

ご支援風景

バックヤードサポート

- 訪問時だけでなく、改善活動の中で生じる不明点等のご質問にはメール及び電話、必要時はWeb会議にて常時サポート致します。

- 日本医療機能評価機構へ提出する資料等の確認・助言を行います。

- 審査にかかわる文書(規程・マニュアル・議事録など)について、必要時は確認・助言を行います。

- 文書作成に必要なひな形(サンプル)などは、訪問支援時に適宜ご提供致します。

※文書によっては提示のみに留める資料やご提供できない資料もございます。

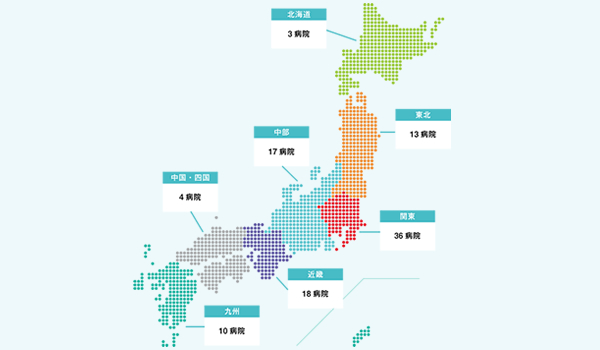

ご支援実績:3rdG:Ver.1.0以降

- 一般病院1:27件

- 一般病院2:49件

- 一般病院3:10件

- リハビリテーション病院:5件

- 慢性期病院:6件

- 精神科病院:4件

病院機能評価とは

病院機能評価とは、公益財団法人日本医療機能評価機構が、第三者機関として病院の医療機能を評価・認定する事業です。2025年3月現在では全国8,097病院のうち、2,138の病院が認定を受けています。

日本医療機能評価機構によると、病院機能評価の定義は以下のように書かれています。

病院機能評価は、病院の質改善活動を支援するツールです。

病院機能評価は、我が国の病院を対象に、組織全体の運営管理および提供される医療について、当機構が中立的、科学的・専門的な見地から評価を行うツールです。

当機構は、病院機能評価を通じて、病院の質改善活動を支援しています。

出典:公益財団法人日本医療機能評価機構

1976年、日本医師会に「病院委員会」を設置したところからその歴史が始まり、2011年より公益財団法人へ移行、現在に至っています。

病院機能評価のバージョンも、評価項目Ver.1.0から始まり、Ver.6.0を経て、2013年に3rdG:Ver.1.0、2018年に3rdG:Ver.2.0、2023年4月から3rdG:Ver.3.0となっています。

3rdG:Ver.1.0以前に、初めて病院機能評価を受審された病院様に話を伺うと、

「徹夜続きで書類を準備した」「普段使っていたマニュアルを抜粋して、項目順に並べかえ、機能評価用のマニュアルを大量に作成した」

など書類に関わる感想をよく聞きます。

しかし、最近の審査の傾向は、“実践を非常に重視している”印象があります。

規程やマニュアルが整備されていることはもちろん重要ではありますが、そこだけを重視するのではなく、むしろその周知状況や運用面での工夫を重視した審査が行われているように感じます。

言い換えれば、ただ書類を準備すればよい、という認識では認定を得るのは難しく、ルールを職員へしっかりと浸透させること、そして定期的に評価し、PDCAサイクルを回していくことが求められるようになっています。

評価対象領域

病院機能評価は、以下の4つの評価対象領域から構成されています。

1領域 「患者中心の医療の推進」:病院組織の体制やルール、意思決定

2領域 「良質な医療の実践1」:外来から入院までの診療・ケアのプロセス

3領域 「良質な医療の実践2」:医療技術部門(コメディカル部門)の機能

4領域 「理念達成に向けた組織運営」:管理部門や事務部門の状況

一見すると部門ごとに領域がわかれているように感じるかもしれません。

しかしながら、各領域は密接に関わっており、各領域だけを見ていると整合性が取れなくなることや、対応に漏れが生じることが多々あります。

具体的な例をみてみましょう。

4.3.1(4領域) 職員への教育・研修を適切に行っている

という項目がありますが、この項目は以下のように領域問わず、複数の項目が関わっているのです。

1.1.1(1領域) 患者の権利を明確にし、権利の用語に努めている

1.1.4(1領域) 患者支援体制を整備し、患者との対話を促進している。(虐待対応)

3.2.6(3領域) 救急医療機能を適切に発揮している(虐待対応)

1.1.5(1領域) 患者の個人情報・プライバシーを適切に保護している

1.1.6(1領域) 臨床における倫理的課題について継続的に取り組んでいる

1.3.1(1領域) 安全確保に向けた体制が確立している

1.4.1(1領域) 医療関連感染制御に向けた体制が確立している

2.1.8(2領域) 患者等の急変時に適切に対応している

4.2.3(4領域) 職員の安全衛生管理を適切に行っている

1~4領域にわかれてはいますが、全体を俯瞰した取り組みが重要であることをご理解いただけるかと思います。

機能種別版評価項目

病院機能評価の評価項目は、数年に1度、医療環境や社会の変化に応じて改定が行われます。

2023年4月以降の訪問審査では、機能種別版評価項目<3rdG:Ver3.0>の内容で審査が行われています。

機能種別は、以下のように分類されています。

| 機能種別名 | 種類の説明 |

|---|---|

| 一般病院1 | 主として、日常生活圏等の比較的狭い地域において地域医療を支える中小規模病院 |

| 一般病院2 | 主として、二次医療圏等の比較的広い地域において、急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院 |

| 一般病院3 | 主として、高度な医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修を実施する病院または準ずる病院 |

| リハビリテーション病院 | 主として、リハビリテーション医療を担う病院 |

| 慢性期病院 | 主として、療養病床等により慢性期医療を担う病院 |

| 精神科病院 | 主として、精神科医療を担う病院 |

| 緩和ケア病院 | 主として、緩和ケア病棟もしくはホスピスを保有している病院 ※2015年4月1日より |

出典:公益財団法人日本医療機能評価機構

受審の意義

日本医療機能評価機構は、受審の意義を以下のように述べています。

病院は、自院の理念達成や地域に根ざし、安全・安心、信頼と納得の得られる質の高い医療サービスを効率的に提供するために、改善活動を推進しています。質の高い医療を効率的に提供するためには、病院の自助努力が最も重要ですが、更に効果的な取り組みとするためには、第三者による評価が有用となります。

病院機能評価は、第三者の立場で、組織全体の運営管理および提供される医療について評価を行い、病院の位置付けや問題点を明らかにします。このことにより、病院の更なる改善活動を推進し、病院体制の一層の充実や医療の質の向上に寄与しています。

出典:公益財団法人日本医療機能評価機構

受審のきっかけは、病院様によって様々です。

・病棟独自ルールが蔓延しているので、「標準」を定めるきっかけにしたい

・地方の病院で、井の中の蛙にならないよう、第三者の評価を受けたい

・第三者に評価されることで、職員のモチベーションアップにつなげたい

どのようなきっかけでも構いません。

病院機能評価の受審を、医療の質、医療サービスの質を向上させる手段の1つとしていただければ幸いです。

我々は「認定されることのみ」が目的になってしまうような、ノウハウやハウツーをお伝えするだけのご支援は致しません。

医療の質を向上し、向上した質を維持・継続することができるまで、病院様と一緒になって認定取得を目指す存在でありたいと考えています。