2023年4月開始!3rdG:Ver.3.0変更点のまとめ

※2024年5月13日に追記・編集しました。

2023年4月から、病院機能評価は3rdG:Ver.3.0が運用開始となりました。

Ver.3.0では、これまでの評価に加え、さらなる病院の質向上に向け、本質的な内容を評価するような評価方法が導入されました。

この記事では、これまでの審査から新たなVer.3.0で大きく変更される点について、簡単にまとめていきます。

以下の表は、主たる機能種別と許可病床数に対する審査体制区分をまとめたものです。

Ver.2.0からほとんど変更はありませんが、一般病院2の区分3・4については、許可病床数と該当する区分に変更がありました。400床から499床の病院は、これまで区分3に該当していたものが、Ver.3.0からは区分4となるので、注意が必要です。

| 主たる機能種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 |

|---|---|---|---|---|

| 一般病院1 | 許可病床数 20~99床 | 許可病床数 100床以上 | ||

| 緩和ケア病院 | 許可病床数 20~99床 | 許可病床数 100床以上 | ||

| 一般病院2 | 許可病床数 20~99床 | 許可病床数 100~199床 | 許可病床数 200~399床 旧:200~499床 | 許可病床数 400床以上 旧:500床以上 |

| リハビリテーション病院 | 許可病床数 20~199床 | 許可病床数 200床以上 | ||

| 慢性期病院 | 許可病床数 20~199床 | 許可病床数 200床以上 | ||

| 精神科病院 | 許可病床数 20~199床 | 許可病床数 200床以上 | ||

| 一般病院3 |

そして、この区分ごとに、新しく追加される評価方法が、以下の表となります。

| Ver.3.0 | カルテレビュー | テーマ別調査 (事務) | 医療安全・感染 対策ラウンド | 面接調査 | 幹部面談 | テーマ別調査 (薬剤) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般病院3 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 |

| 区分4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 区分3 | 〇 | △※1 | 〇 | 〇 | ||

| 区分2 | 〇 | |||||

| 区分1 | 〇 |

※1 組織、経営、人材ブロックのみ導入し、地域・患者支援ブロックは導入しない。

一般病院3では、Ver.2.0 から先んじて新たな評価方法が導入されていました(表の●の部分)。今回の改定では、一般病院3で導入されていた新たな評価方法が、他の機能種別にも範囲を広げて適用されることになります。

それぞれの評価方法について具体的に見ていきましょう。

新しく追加される各評価方法

カルテレビュー

カルテレビューは、Ver.3.0で新たに追加となった最も大きな審査のひとつです。全病院を対象とし、カルテ記載の定常状態を確認する審査となります。確認対象となる症例は、決められた期間に退院・または転棟・転科した全診療科の全退院患者リストの中から、審査当日にその場でランダムにピックアップされます。ランダムピックアップということは、事前に症例を準備することを許さない、非常に厳しい審査と言えます。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

テーマ別調査(事務ブロック)

テーマ別調査は、第4領域の確認方法として、新たに追加された審査です。対象となるのは一般病院2の区分3・4および一般病院3※に該当する病院となります。

「組織」「人材」「経営」「地域・患者支援」というテーマに沿って、サーベイヤーからの質疑に回答をしていく形での審査となります。

※一般病院3は、Ver.2.0ではテーマ別調査①:患者・家族からの相談への対応、テーマ別調査②患者の声を病院組織に反映させる仕組み、テーマ別調査③:データに基づく病院経営戦略という3つのテーマ別調査が行われていましたが、Ver.3.0以降は下記4つのブロック別けされたテーマ別調査になります。

日本医療機能評価機構から発表されている、各ブロックでの確認内容は以下のとおりです。

- 組織ブロック

・幹部職員の選任の仕組み、会議、委員会の機能、中長期計画・年次事業計画等および部門の目標の策定経緯や達成度評価、病院の危機管理、情報の有効活用等を具体的に確認する。 - 人材ブロック

・人材の採用から退職まで、労働時間の把握を含めた就労管理、働きやすい職場への配慮といった人事・労務管理の実際を確認する。

・職場環境、労働安全衛生、メンタルヘルス、ハラスメント対応。人材育成の視点による職員教育・研修内容等の具体的な活動を確認する。 - 経営ブロック

・予算編成の手順と執行、財務諸表の作成と会計監査

・保険請求業務、未収金対応、施設基準管理

・購入業務全般、委託業務の検討

・経営に関する意思決定のためどのようなデータを作成し検討しているかなど経営に資する取り組みを確認する。 - 地域・患者支援ブロック

・利用者に必要な情報がタイムリーに提供されていること

・自院の機能と役割を明確にした地域連携の実際

・多様な相談への対応と入退院に関する患者支援の実際

テーマ別調査は、主に事務領域のご担当者様がご対応することになる審査です。Ver.2.0で実施をされていた事務領域の面接調査より、審査時間が3~4倍ほどになっており、より詳細な内容が確認されるようになりました。

医療安全・感染対策ラウンド

医療安全・感染対策ラウンドも、一般病院2の区分3・4を対象として導入された審査になります。実際に現場をラウンドしながら、医療安全や感染対策の状況について確認が行われます。対象となる病棟については後述する「病棟概要確認とケアプロセス調査について」の項目で説明します。

基本的な進め方は、これまでの審査で行われていた病棟概要確認と同様ですが、チェックされるポイントが、“特に医療安全と感染対策に特化される”というところが特徴です。

審査での傾向を見てみると、<病院全体で統一されている必要があるルール>と<その病棟で特徴的な安全・感染対策>の両側面を確認しているようです。特に病院全体で統一されている必要があるルールについては、全職員への周知と徹底が必要です。

病院全体で統一されている必要があるルールの例

- 患者確認のルール

- 鍵管理が必要な薬剤の確認ルール

- 救急カートの薬剤配置

- BLSの受講・更新状況

- 緊急コール など

その病棟で特徴的な安全・感染対策の例

- 小児病棟の特徴的なルール

- 産科の乳幼児の患者確認ルール、ミルクの管理 など

面接調査(医師・看護師教育)・病院幹部面談・テーマ別調査(薬剤)

面接調査(医師・看護師教育)は一般病院2の区分3・4を対象として、病院幹部面談は一般病院2の区分4を対象として、また、テーマ別調査(薬剤)は一般病院3を対象として新たに導入された審査です。

医師・看護師の教育体制に関する面接調査では、それぞれの職種における「能力評価・開発の仕組み(看護師はクリニカルラダーの使用等)」、「初期研修・教育体制について」、「実習生等の受け入れ体制について」などがヒアリングにより確認されます。サーベイヤーが確認をしたい上記のような内容を説明できるよう、資料等は予め揃えておくことが必要です。それぞれの参加者は、医師・歯科医師の教育研修担当者、看護部長・副看護部長・看護部教育研修担当者です。

病院幹部面談は、病院長をはじめ、副院長、看護部長、事務部長などが参加し、面接形式で行われる調査となります。病院のガバナンス体制や、病院幹部が関わるべき医療の質や医療安全・感染制御に関する質問が行われます。特に、前日までの審査でサーベイヤーが課題ではないかと認識した点について、再確認が行われることが多い印象があります。この病院幹部面談で的確な回答をするためには、1日目の審査終了後(一般病院3は2日目も)、その日にサーベイヤーから指摘をされた事項について各部署から情報共有をしておいていただき、指摘事項に対する今後の対応方針まで検討できていると良いでしょう。

一般病院3で対象となる、薬剤に関するテーマ別調査では、以下のようなテーマについて、2~3個ピックアップされ、その担当者と薬剤部長等にヒアリングが行われています。

特定機能病院に求められる高度な薬剤管理

- 適応外使用の管理方法

- ハイリスク薬(KCl、筋弛緩薬等)のトレース

- 処方変更時の対応(システム上の薬歴への反映)

- 疑義照会の状況・処方医へのフィードバック

- 院外薬局との関係(処方鑑査、疑義照会への対応)

- 抗がん剤(特に内服薬)の院外処方における安全確保

- 病棟薬剤師の機能発揮状況 等

病棟概要確認とケアプロセス調査について(Ver.2.0からの変更点)

最後に、病棟概要確認とケアプロセス調査についての変更点をお伝えします。

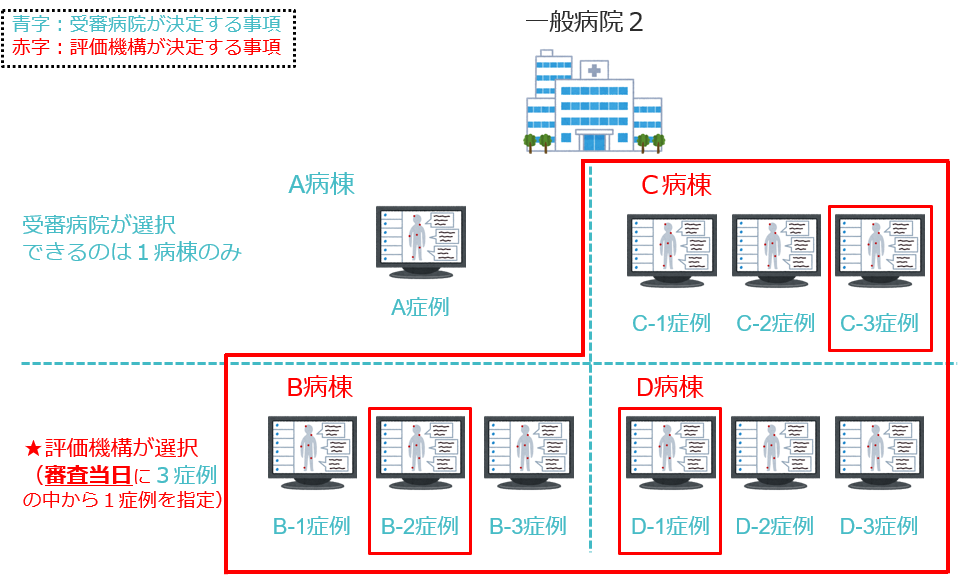

Ver.3.0から、一般病院2の区分3・4では、病棟概要確認・ケアプロセスで病院側が選択できる病棟が1病棟だけになりました(図:A病棟)。その他の3病棟は、日本医療機能評価機構により、審査1週間前に指定されることになります(図:B・C・D病棟)。これら4病棟のうち、「病院選択の1病棟(図:A病棟)&機構選択の3病棟中の1病棟(図:C病棟)」が“病棟概要確認”の対象に、「残っている機構選択の2病棟(図:B・D病棟)」が“医療安全・感染対策ラウンド”の対象になります。そして、機構が指定する病棟でのケアプロセス確認症例は、各病棟で病院が用意した3症例から、審査当日に、機構が指定をすることになりました(図:B-2、C-3、D-1症例)。

いかがでしたか?

ここまで見ていただいたとおり、今回の改定により審査が大きく難化、より病院全体としての組織的な取り組みに焦点が当てられるようになってきたと言えます。これから先、「受ければとりあえずは認定されるだろう」といった認識では、対応ができなくなってくるでしょう。日本医療機能評価機構が求める水準をしっかりと理解し、日頃から病院全体で一丸となって医療の質向上へと取り組んでいただくことが大切だと考えています。

弊社では、病院機能評価の受審に向けた各種コンサルティング支援を実施しています。3rdG:Ver.3.0の勉強会や、スポットの支援も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 病院機能評価コンサルタント

- 北海道大学出身。大手医療系コンサルティングファームにて組織人事や病院機能評価のコンサルタントとして従事後、2021年より機能評価Labに取締役として参画。組織だけでなく個人に寄り添ったコンサルティングをモットーとし、病院機能評価に付随する人事問題解決支援、効率化支援にも定評がある。

最新の投稿

2023年2月28日2023年4月開始!3rdG:Ver.3.0変更点のまとめ

2023年2月28日2023年4月開始!3rdG:Ver.3.0変更点のまとめ 2023年2月13日全病院対象!新たに導入された“カルテレビュー”審査とは

2023年2月13日全病院対象!新たに導入された“カルテレビュー”審査とは