全病院対象!新たに導入された“カルテレビュー”審査とは

※2024年5月13日に追記・編集しました。

2023年4月から開始となった3rdG:Ver.3.0の審査。

病院の質向上に向け、より本質的な内容を評価するような、新たな評価方法がいくつか導入されることが発表されました。

この記事では、そんな新たな評価方法の一つ、カルテレビューについて解説をしていきます。

まず、カルテレビューとはどのような審査なのか、一言で説明をするならば、

“日頃の医療行為の適切性とその記録の適切性を、複数カルテにより確認する審査”だと言えます。

この新しい審査は、機能種別や規模に関わらず全病院が対象となる、Ver.3.0で最も大きく変わったことの一つですので、しっかりと内容を理解して臨むようにしましょう。

ではここから、気になる実際の審査の内容や対策について、具体的に解説をしていきます。

カルテレビュー:審査の内容

実は、大学病院の本院や特定機能病院が受審をする一般病院3という機能種別においては、他の病院に先駆けて、Ver.2.0開始時からカルテレビュー審査が導入されていました。

既にVer.3.0の受審をした、機能種別一般病院3以外の病院でのカルテレビューも、一般病院3で行われていたものとほぼ同様の内容での審査が行われています。

まず、カルテレビューの確認症例数、対象となるカルテは、以下の通りです。

カルテレビューの確認症例数、対象となるカルテ

- 確認症例数:サーベイヤー1人あたり5症例以上を目安とする。審査には診療サーベイヤーと看護サーベイヤーが1名ずつ参加するため、全10症例ほどとなる。

- 対象となる症例の範囲:訪問審査前月の1~7日の全病棟の退院患者&転棟転科した患者

確認症例は、各サーベイヤーが、決められた期間に退院した全診療科の退院患者リストの中から、審査当日にその場でランダムにピックアップしていきます。ランダムピックアップということは、事前に症例を準備することを許さない、非常に厳しい審査と言えます。

では、その範囲の中で、どのような症例がサーベイヤーに指定されやすいのでしょうか。

一般病院3では以下のような症例指定のポイントが発表されていました。

症例指定のポイント

- リスクの高い手術を行った症例

- 高齢者、未成年者の症例

- 疾病名から判断して通常より在院日数が長い症例

- 院内で対診した症例 など

いかがでしょうか?これはケアプロセスの症例選択でも言えることですが、スムーズに退院をしたような症例よりも、入院期間で様々なイベントの発生が予想される症例が選択されやすいように感じます。

次に、実際のカルテレビューの進め方を見ていきましょう。

カルテレビューの進め方

- 診療、看護サーベイヤーそれぞれが独立して確認を行う

- 対象症例(サーベイヤーが指定した症例)の診療記録を「カルテレビューで確認する診療記録」(下表参照)に沿って確認する

- 1 症例目はひととおりポイントに沿ってまんべんなく確認し、 2 症例目以降は1 症例目で確認できなかった内容・確認の過程で問題があった内容に絞って確認する

- 病院側対応者は、電子カルテの操作に習熟した方(診療情報管理士や看護師)、説明に関する責任者、診療記録の点検担当者 等

- サーベイヤーの指示に従い、病院職員がカルテを順次展開する。

以上のような内容で進められていきます。特に、記載内容については、病院側からの説明はほぼ行わず、記録の有無のみ確認が行われていきます。

(具体的なケアの内容についての説明は、入院から退院までをトレースして確認する「ケアプロセス調査」にて行われます。)

カルテレビューで確認する診療記録例

※下記内容は一般病院3のものになります。区分や種別により確認内容は異なるようですが、現時点では発表されていません。(2023年1月末時点)

| 確認ポイント | 確認する診療記録 ※適時・適切に記載されているか |

|---|---|

| 入院時の評価と治療・ケア方針の策定 | ・入院時初期評価記録 入院の目的、入院時所見(主訴、既往歴、家族歴、現病歴、身体的所見など)の記録 ・看護のアセスメントの記録 ・入院診療計画 ・看護計画 |

| 説明と同意の実施 | ・入院時、手術前後の説明と同意の記録 入院診療計画、手術・麻酔同意書、輸血同意書、術後の説明等 ・患者・家族の反応(理解状況等)の記録 |

| 退院へ向けた支援 | ・退院計画 |

| 周術期の対応 | ・手術記録 ・手術看護記録 |

| 日常診療・ケア | ・医師の回診ごとの記録 ・多職種によるカンファレンス記録(テーマと結果) ・研修医の記載に対する指導医の記載(カウンターサイン、指導記録) |

| 退院時要約の作成 | ・退院時サマリー ・看護サマリー(退院時の患者・家族の納得状況等) |

| 他の施設との連携 | ・診療情報提供書(紹介時および逆紹介時)と返書 |

カルテレビューの準備

次に、カルテレビューの準備方法について、見ていきましょう。

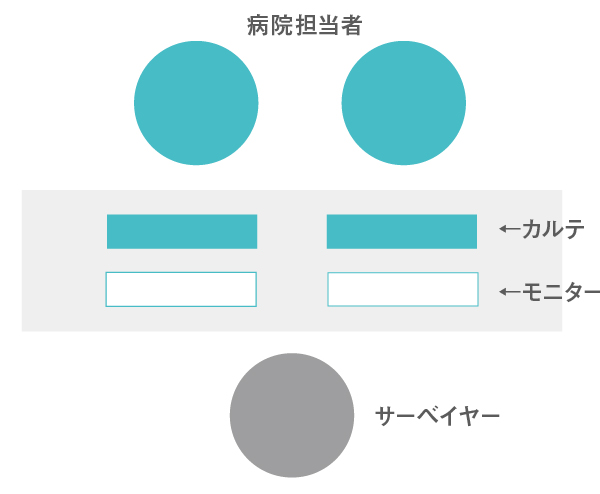

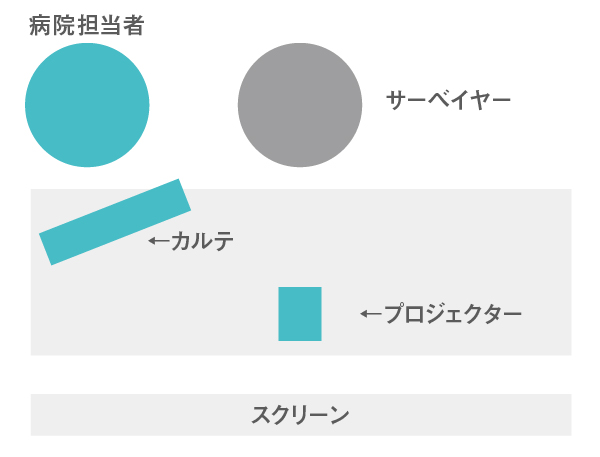

会場のレイアウトイメージ(例)

実際には、診療サーベイヤーと看護サーベイヤーの2名それぞれで確認が行われるため、どちらの場合でも2セット(2部屋)準備が必要になります。

お勧めは、①の病院側2名で対応をするパターンです。カルテレビューでは、いかにカルテの展開を迅速に行えるかが、スムーズに審査が進むかどうかのポイントになります。

①のパターンであれば、片方でカルテを提示している間に、次に提示を要求されるであろう記録を探しておくことが可能です。ぜひ、参考にしてみてください。

カルテレビューの心構え

最後に、カルテレビューに臨む心構えについて、お伝えさせていただきます。

上記でお伝えしてきたように、カルテレビューに対しては、急造の対策は不可能です。

日頃から、必要な説明が行われ、その記録や日々のケアの記録を適切に残している。そんな当たり前のことが、当たり前に出来ていることが求められているのです。

診療記録を適切に記載することは、もちろん患者さんのためであると同時に、いざという時の医療職の身を守るためでもあります。

日頃から適切なカルテ記載が行われるよう、院内のルールを周知・徹底し、病院一丸となって臨んでいただければと思います。

弊社では、病院機能評価の受審に向けた各種コンサルティング支援を実施しています。3rdG:Ver.3.0の勉強会や、スポットの支援も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 病院機能評価コンサルタント

- 北海道大学出身。大手医療系コンサルティングファームにて組織人事や病院機能評価のコンサルタントとして従事後、2021年より機能評価Labに取締役として参画。組織だけでなく個人に寄り添ったコンサルティングをモットーとし、病院機能評価に付随する人事問題解決支援、効率化支援にも定評がある。

最新の投稿

2023年2月28日2023年4月開始!3rdG:Ver.3.0変更点のまとめ

2023年2月28日2023年4月開始!3rdG:Ver.3.0変更点のまとめ 2023年2月13日全病院対象!新たに導入された“カルテレビュー”審査とは

2023年2月13日全病院対象!新たに導入された“カルテレビュー”審査とは